- 时间:2025-11-03

- 来源:甘肃省文化和旅游厅网站

提及定西,或许你第一反应是“马铃薯之乡”,但这片土地远比想象中更具深邃魅力。这里是战国秦长城的起点,是天下李氏的寻根圣地,更是非遗技艺生生不息的活态宝库。

黄土高原的沟壑之间,藏着会流动的云海、海拔2600米的草原湿地,还有剪纸艺人指尖流淌的千年文脉。让我们一同解锁定西的隐秘冷知识,触摸这座陇中城市的独特肌理。

山川奇绝:黄土高原的小众盛景

定西的山川,藏着颠覆认知的自然奇景。

贵清山被誉为陇中“小华山”,串联起周边18个村庄,“贵清十八村”的说法流传至今。奇峰错落间溪流百折,山顶断涧仙桥横跨深谷,云雾缭绕时宛如天界飞虹,让人忍不住惊叹“两岸惊绝涧,千尺跨飞虹”的壮阔。

藏于定西岷县的狼渡滩湿地草原,是平均海拔2600米、年均气温仅4.9℃的高原秘境。它以水草丰茂的鲜活景致,彻底颠覆了人们对西北“干旱贫瘠”的固有认知。溪流如银带在草原上蜿蜒缠绕,交织成细密的银色水网,将湿地滋养得绿意盎然;成群的牛马羊群悠然踱步于繁花似锦的草甸,或低头啃食鲜草,或静立凝望远方,每一幕都勾勒出诗意盎然的高原牧歌画卷。

渭河源不仅是黄河最大支流的生命起点,更是大禹治水传说的重要见证地。鸟鼠山岩缝中,品字泉眼汩汩涌出清流,左宗棠手书的“渭河源”摩崖石刻静立一旁,默默诉说着两千年的治水史诗。

历史年轮:千年文明的溯源之旅

定西的历史底蕴,厚植千年而愈深。

横亘境内的战国秦长城,是全系黄土夯筑的鲜活历史见证,早已超越单纯的军事防御意义。它饱经两千二百余年风霜侵蚀,依旧风骨凛然,收纳了古战场的金戈铁马与鼓角争鸣。最终凝练成大地之上无言的史书,刻下陇中文明最深刻的烙印。

民国十四年(公元1925年),安定区出土的东汉计量器新莽权衡,堪称稀世国宝。这套计量器共8件,现分藏于北京、台北两地故宫博物院,为研究古代计量制度提供了珍贵实物佐证。

“天下李氏出陇西”从非虚言。陇西李氏文化与敦煌文化、天水伏羲文化齐名,同为甘肃四大文化之一。李家龙宫始建于唐初,唐太宗李世民御笔亲书“李家龙宫”匾额,宫内1899条龙雕栩栩如生,暗合皇族“九五之尊”的尊崇地位。

非遗匠心:指尖传承的文化基因

定西的非物质文化遗产,镌刻着跨越千年的文脉密码。

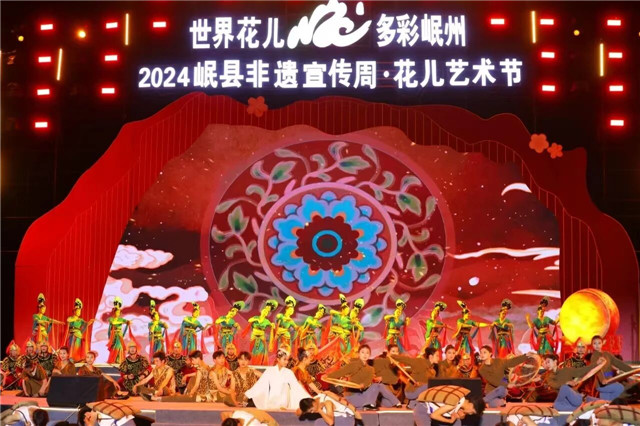

岷县花儿被誉为“西北民歌之魂”,2009年被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。每年五月十七,二郎山化身歌的海洋,草帽与花伞在绿丛中浮动,歌声从晨曦漫到星夜,唱响西北大地的悲欢。

巴当舞源自古羌“祭山会”,舞者披着斑驳鹿皮鼓,踩着十二套古老舞步,在正月的寒风中跳出对生命的炽热情怀。这一古老舞蹈形式,2011年列入国家级非物质文化遗产名录。

定西剪纸2014年入选国家级非遗。黄土窑洞里,窗棂便是最鲜活的文化画布,红纸在指尖翻飞,剪刀游走如笔,麦秆的韧劲、窗花的灵动,尽数从指尖流淌而出。

通渭皮影戏在光影交错中演绎千年往事。牛皮精雕细琢的影偶,头茬讲究“五分面”造型,生旦净末丑各有神韵。艺人们一人分饰多角,唱念做打皆见功底,让古老故事代代相传。

风物冷趣:鲜为人知的定西小故事

定西藏着许多颠覆认知的风物冷知识。

漳县盐井的熬盐历史可追溯至西周,至今已有3000多年。1938年,著名史学家顾颉刚考察漳县时记载,当地盐井巅峰时每日出盐可达四五千斤,滋养着一方百姓。

洋芋在定西有着特殊地位,而洋芋花的往事更令人称奇。18世纪的欧洲,它曾是贵族追捧的观赏名花。法国王后玛丽・安东尼特将洋芋花插在发髻作为饰品,路易十六也把它别在外衣纽扣上,让佩戴洋芋花成为一时风尚。

定西宽粉的传说竟与乾隆皇帝有关。相传乾隆年间,当地知县品尝洋芋后突发奇想,让村民将其做成“老爷面”。这面条薄如蝉翼、爽滑劲道,从此宽粉风靡百年,成为定西特色风物。

舌尖滋味:藏着乡土味的黄土风情

定西的美食,承载着这片土地最质朴的味觉密码。

岷县点心是陇中大地献给味蕾的情书,薄如蝉翼的面皮,裹着核桃、玫瑰糖、金橘丝与绿红丝。一口咬下,酥脆与绵密交织,花香与果香缠绵。每一块点心都要历经整整十八道工序,匠人仿佛把时光与心意一同揉进了面团。

陇西腊肉是风物与时光的匠心之作。选用岷县蕨麻猪,以漳盐浸润肌理,经数月自然风干,方成一片红若云霞的珍馐。夹入白馍,油脂渗入麦香,咸鲜中透出丝丝回甘,满口都是岁月的味道。

临洮热凉面堪称西北面食的“叛逆者”。蓬灰揉制的面条柔韧如丝,芥末油与油泼辣子激荡出呛辣,卤肉片与酸汤调和出醇厚。当地人用“薄、筋、光、煎、辣、香”六字概括,道尽这碗面的独特江湖气,是刻在临洮人舌尖的味觉记忆。

定西的惊喜远不止这些冷知识。渭河源的密林深处,或许藏着未被记录的远古岩画;某个农家院落里,可能还藏着未被发现的剪纸高手。这座黄土高原上的城市,永远为愿意探寻的旅人,藏着不期而遇的惊喜。