- 时间:2025-11-12

- 来源:陇南日报

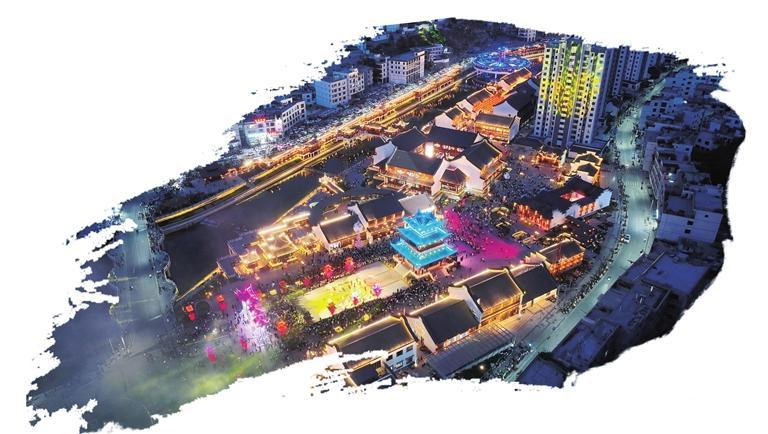

“五一”假期万象街夜景。陇南日报通讯员 李剑超 摄

陇南祥宇橄榄油加工车间。陇南日报记者 李董 摄

甘肃奥格钢构制造有限公司加工车间。陇南日报通讯员 焦小菊 摄

“绿巨人”动车驶过角弓镇水稻田。陇南日报记者 冉创昌 摄

马营30万千瓦风力发电。陇南日报通讯员 王肖晶 摄

陇南日报记者 尚敏贤

青山如黛,白龙江畔千帆竞;万象更新,古阶州城起宏图。

“十四五”的五年,是武都区在时代浪潮中劈波斩浪的五年,是于群山之间绘就高质量发展壮美画卷的五年。

武都区作为陇南市的核心枢纽,以“生态优先、绿色崛起”为航标,在产业升级、城乡融合、民生改善的征途中昂首前行,书写了振兴的崭新篇章。

五年的风雨兼程,见证了这座城市从蓄势待发到破茧成蝶的蜕变,每一次转型跨越都凝聚着人民的智慧与汗水。

当历史的指针划过,一组组沉甸甸的数据标注着这座城市的奋进坐标:2023年荣获全省县域经济发展“先进县”,2024年地区生产总值突破200亿元大关,较“十三五”末增长45.81%,提前一年实现了“十四五”规划目标……

白龙江奔流不息,武都人民以团结为桨、创新为帆,数字跳动的不仅是GDP的曲线,更是一个个真实可触的幸福注脚。

链动青山筑金山

驱车从武都北部向南行驶,米仓山隧道、五马童话隧道如巨龙盘卧;马营草原上,30万千瓦风电机组在云端起舞,年发电量可满足20万户家庭需求;马街镇的生活垃圾在焚烧炉中“浴火重生”,点亮万家灯火……

这一幅幅生动图景,正是武都区“十四五”期间以项目筑基、以产业兴城的真实写照。

发展的脉动,源于“项目为王”的战略定力。回望五年奋进路,武都区始终秉持“清单化管理、节点化推进、常态化调度”的科学方法,聚焦项目全生命周期需求,建立要素保障联动机制,精准破解土地、资金、能耗等瓶颈,推动重大项目早落地、快建设、见实效。

数据显示,“十四五”以来,全区累计实施500万元以上重点投资项目479个,已完成投资368.35亿元,331个项目建成投运,为高质量发展提供了有力支撑。

招商引资同步发力,累计签约项目151个、实现到位资金242.72亿元,为产业升级注入源源活水。

辛勤耕耘终得硕果盈枝。2024年地区生产总值突破200亿元大关,较“十三五”末增长45.81%,提前一年实现了“十四五”规划目标。固定资产投资完成83.6亿元,增量位列全市第一。

尤为亮眼的是,工业经济实现跨越式发展,规上工业总产值从“十三五”末的28亿元提升至2024年的56亿元,实现翻番。

项目建设的强支撑,最终落脚在产业的繁荣上。

初冬的白龙江畔,数十万亩油橄榄园里饱满的果实压弯枝头,迎来一年中最繁忙的开榨季。

在祥宇油橄榄产业园内,一筐筐鲜果经过清洗、粉碎、融合、离心分离、过滤等23道严苛工序,最终化作被誉为“液体黄金”的特级初榨橄榄油。

这是半个世纪接续奋斗的美丽画卷。自1975年引种第一株油橄榄树,武都人用智慧和汗水让这一“外来客”深深扎根。

如今,64.13万亩的基地种植规模、5.69万吨的鲜果产量、8200吨的初榨橄榄油产量和40亿元的经济效益四项指标均居全国第一,成为惠及20万农民的“绿色银行”。

窥一斑而知全豹。武都区“3+6”农业产业体系在“十四五”期间枝繁叶茂:300万亩农特产业织就锦绣田园,160亿元全产业链产值夯实富民根基。

其中,百万亩花椒林漫山遍野,成功创建全国绿色食品原料(花椒)标准化生产基地(农业农村部公告),武都花椒的“金名片”越擦越亮,特色农业的“金链条”越铸越牢。

海不拒流,故成其大。

走进位于吉石坝物流园区的东盛国际商贸物流港,一辆辆装载着各种货物的车辆,朝着5个方向有序出发,一筐筐新鲜的蔬菜、水果从这里辐射整个市区,甚至整个陇南。流动的园区,充满了勃勃生机。这是武都区商贸物流提档升级的缩影。

武都区立足资源禀赋和产业基础,抢抓国家和省上实施强县域行动的重大机遇,把商贸物流业作为建设“三城五地”、实施“十大行动”的突破口,“强龙头、补链条、聚集群”,推动全区现代商贸体系“蝶变”和一二三产业深度融合,拓展发展空间,激发发展动能。

数据是最有力的表达:吉石坝商贸物流园2024年交易额突破百亿元大关,达到115亿元;电商销售总额达到108.8亿元。

从“藏在深山人未识”到“网聚天下客商来”,商贸物流的升级打通了武都融入区域经济圈的“任督二脉”。

发展的活力源于开放与创新。武都区加快融入西部陆海贸易新通道、长江经济带,发起成立甘陕川文旅环线战略联盟,成功举办甘陕川结合部县域经济协同发展大会,对外交流合作活力持续增强。

与此同时,科技创新能力不断提升,累计投入全社会研发经费5362万元,比“十三五”期间增加2179万元,增长40.6%,高价值发明专利达到13件,累计实现技术交易额9.84亿元。

从米仓山巅的风电机组到白龙江畔的橄榄绿浪,从机器轰鸣的建设工地到川流不息的物流园区,武都正以“靠前服务、一抓到底”的实干担当,奋力谱写中国式现代化实践的新篇章。

这座崛起于秦巴山区的活力之城,用项目的基石、产业的脊梁,托起了一份沉甸甸的答卷。

万象更新满目春

万峰叠翠,白龙江如练依城。

步入“十四五”,武都区以建设“全国知名休闲旅游度假基地”和“西部地区极具魅力的生态康养中心”为目标坐标,奋笔疾书文旅融合大文章。

一组数据折射澎湃动能:“十四五”期间,全区累计接待游客2596.43万人次,同比增长108.84%,实现旅游花费165.46亿元,同比增长146.41%。

数字背后,是这座城市用情怀与匠心为八方游客编织“诗与远方”的生动实践,一座活力四射的陇上文旅新地标正从蓝图走进现实。

当旅游成为美好生活的刚需,武都区委、区政府精准把握时代脉搏,深挖资源禀赋潜力,将文旅康养产业锚定为“富民强区”的重要增长极。

——坚持规划引领,旅游体系更加完备。《陇南市武都区旅游总体规划》等纲领性文件相继出炉,奠定全域协同发展基石;

出台《乡村振兴文旅康养百亿产业集群方案》等配套政策;

围绕“商、养、学、闲、情、奇”六大要素,拓展旅游新业态,大力发展商务旅游、养生旅游、研学旅游、休闲旅游等,形成了“快旅慢游”的旅游体系。

——坚持项目带动,基础支撑更加坚实。2023年以来,武都区谋划实施文旅康养项目24个,以国家4A级旅游景区万象洞为核心,联动姚寨沟、千坝草原,构建了集溶洞奇观、生态山水、温泉疗养、休闲购物、民俗体验于一体的万象洞大景区;

以大熊猫国家公园和白沙沟金丝猴观景区为主体,形成了集国宝观赏、生态观光、茶叶采摘、文化体验于一体的裕河大景区。

尤其令人瞩目的,是今年四月万象街区开街。甫一亮相,就以震撼视听的沉浸式光影秀、原汁原味的非遗展演、流光溢彩的无人机矩阵表演迅速“圈粉”无数,强势“出圈”。

“刚到陇南我就直奔这里了,没想到晚上比白天还热闹!”来自河南的游客王子华语气里满是惊喜,“以前在别的地方也看过打铁花,但配上这儿的徽派建筑,感觉特别不一样。陇南美食多又好玩,这趟真没白来。”

短短数月,万象街区已成为市民休憩打卡的“城市会客厅”与外来游客感知陇南的新地标,被人民网等主流媒体誉为“陇南文旅新IP的璀璨起点”。

接待能力的大幅提升是旅游产业发展的坚实保障。截至目前,全区已创建国家A级旅游景区11处,成功打造3家国家级旅游民宿及1个国家级文化旅游休闲街区。全区日接待游客能力跃升至16000人次。

不仅如此,武都还以开放姿态广交朋友,发起成立辐射3省9市州38个县区的“甘川陕毗邻地区文旅环线战略联盟”,创新开发“朝九晚武”旅游项目,策划推出5条精品旅游线路,相继举办甘川陕结合部区域篮球联赛、“万象杯”全国门球邀请赛等特色文旅活动。

酒香也需勤吆喝。武都赴兰州、成都、重庆等重点城市举办“万象武都?康养福地”主题文旅推介活动,通过资源展示、协议签约、文化展演,让地质奇观万象洞、清香氤氲陇南茶在聚光灯下魅力尽显。

与此同时,敏锐把握数字传播脉搏,举办“武都有偶”“寻美武都”等网络宣传活动,让“陇上江南”的魅力被更多人看见。

“去年在抖音刷到裕河的金丝猴视频,立刻被圈粉。”西安游客李小莉回忆道,“实地探访,茂林修竹,野趣果然治愈人心。”

微风掠过千坝草原,青山与云朵轻声细语;裕河沿岸竹影婆娑,清清溪水倒映游客笑靥;万象街区璀璨的灯光下,游人络绎不绝……

“十四五”收官之年,武都文旅这艘航船,正以全域视野“谋篇”、以项目驱动“筑基”、以开放胸怀“邀客”,奋力驶向“全国知名休闲旅游度假基地”与“生态康养胜地”的壮阔蓝海。

城乡蝶变暖民心

行走在今日的武都,南山百花园姹紫嫣红,阶州夜市升腾着诱人的烟火气,曾经逼仄的老旧小区也装上了电梯,白龙江两岸塔吊林立,城市建设日新月异……

自“十四五”征程开启以来,武都区在市委、市政府擘画的“三城五地”蓝图和“十大行动”号角指引下,以人民为中心铺展城市建设与治理新卷,不仅强劲了城市的筋骨,更丰盈了民生的血肉。

城市的生长,根植于科学的布局与勇毅的开拓。武都区紧扣“城市服务型”发展定位,坚定不移推进中心城区“东扩西进”,汉王橄榄新城、两水新城,安化、马街等片区在精雕细琢中焕发新颜。

这是一场以人为本的城镇化的生动实践。

五年间,建成区面积达到21.4平方公里,城镇化率达50.61%;完成生态及地质灾害避险搬迁5997户;建成省市乡村振兴示范村71个……数字背后,是城乡融合发展的坚实步履。

同时,武都区以市政基础设施、民生保障项目为发力点,持续为城市提档升级注入澎湃动能。

——地下管网如城市血脉更新迭代,东江片集中供热温暖千家万户;城南古渡湿地公园、凤凰公园、南山百花园相继绽放;梁园片区消防通道打通“生命线”,不仅为居民提供了安全的保障,也让整个社区面貌焕然一新;

——城区南北两山持续泼洒绿意,绿化面积达到4.16万亩;建成水质监测点位36个,实现了入河排污口、断面水质水量实时监测“零时差”;完成汉王污水处理厂提升改造项目,城市污水集中处理率达到99%;马街生活垃圾焚烧发电厂建成投运,日处理量达到600吨以上,城区生活垃圾无害化处理率达100%;

——累计拆除违法建筑276处;拆除弱电管线80余吨,全面完成城区“蜘蛛网”规整入地工程;新建阶州夜市、东江9号路等便民市场4处,疏导流动摊点8000余处。

发展的终极目标,是让百姓的笑容更灿烂。武都区将财政支出的重心坚定不移地投向民生,每年占比保持在84%以上。

一组组上行的曲线,标注着幸福的刻度:2024年,城镇居民人均可支配收入达35493元,农村居民人均可支配收入达12337元。

增长的背后,是滨江体育场、县门街等棚改项目托起的“安居”,是金升家居城、陇城铭著等53个房地产项目改善的“优居”,更是36个乡镇650个建制村沥青水泥路和硬化路“双通”后带来的便捷。

民生事业全面开花结果:

建成教育项目130个,新增学位8390个,有效缓解了“入学难”“大班额”问题;

区中心医院、区中医院东院区、区第三人民医院新院区相继建成投用,619个村级卫生室完成标准化建设,区域就诊率稳定在90%以上,“小病不出村、大病不出区”的分级诊疗格局逐步形成;

新增城镇就业1.4万人以上,开发公益性岗位6477个,63万多城乡富余劳动力通过劳务输转拓宽增收路;

建成乡镇街道综合养老服务中心15个、村级互助幸福院15个,让“老有所养”更有温度;

深入开展结对关爱行动,累计帮办实事1.4万多件,点滴关怀汇聚成暖流,获得感、幸福感洋溢在群众心头……

潮涌白龙江,风劲再扬帆。

即将跨入“十五五”门槛之际,我们回望,武都区用五年奋斗诠释了“蝶变”的真谛:从文旅引爆的“万象现象”,到棚改腾飞的“梁园速度”……每一个高光时刻,都是践行“以人民为中心”发展理念的铿锵回响。正如武都百姓在万象街区的流光溢彩中感叹:“我们的城市,既有诗意的远方,更有可触摸的幸福!”

“一枢纽两基地两中心”的蓝图已经铺展,这座千年古城正以奋进之姿,在高质量发展的航程中破浪前行。